葡萄架下的大松坡

●张家和

爽爽的风,兴高采烈地吹过蓝色的舞水河。又是一年金秋,中方桐木的葡萄熟了。中方县的桐木镇,虽然没有新疆吐鲁番那样的显赫名声,但在怀化,在湖南,以至在整个南方,这个坐落在舞水河畔的山水小镇,携一串葡萄闪亮登场,已经赢得了一阵又一阵喝彩。“湘珍珠”与“桐木红”这两个葡萄家族中的新成员,不仅让桐木镇,让中方县,让全国,甚至让世界葡萄产业也不得不睁大眼睛,爆出一声声惊讶。“湘珍珠”已被列为“湖南省著名商标”,国家地理标志产品保护申请获准在望。用“湘珍珠”与“桐木红”酿制的葡萄红酒正式注册,QS 认证业已完成,国际知名红葡萄酒专家肯尼•富森对“湘珍珠”酒给予了充分肯定。原本在荒山野岭生长了数不清的春去秋来的野生刺葡萄,把一片片浓浓的绿荫,泼洒在中方、在桐木这块美丽富饶的土地上,泼洒在大松坡下村舍农家的屋前屋后。那些曾经低矮破旧的农家小院,日子就那么风风光光起来,生活就那么红红火火起来。收获时节,熟透了的是悬挂在架上的一串串葡萄,甜透了的是人们梦里的一阵阵笑声。

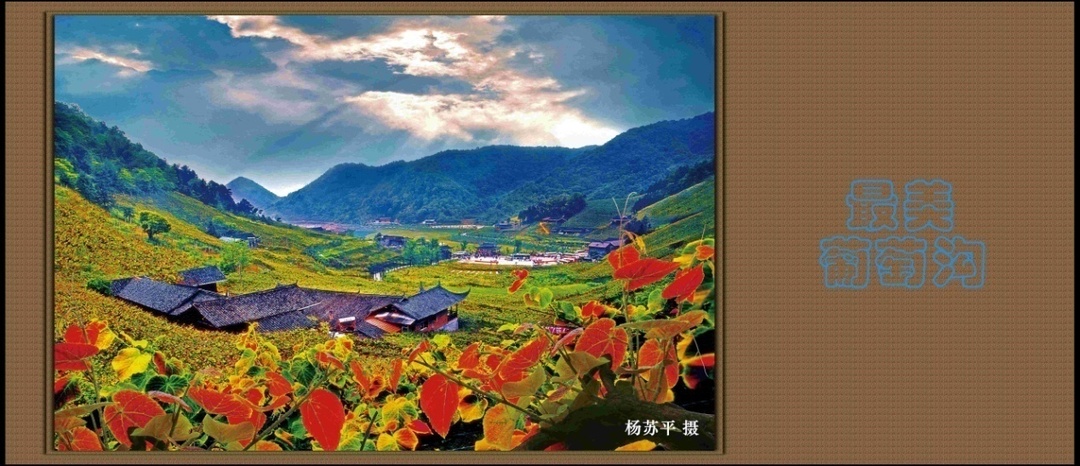

中方刺葡萄生产基地以桐木镇的大松坡村为中心。那里,连绵的青山郁郁葱葱,环绕着那块不大不小的绿色盆地。十多年前,记得我第一次走进大松坡时,葡萄还没有成为那块土地上的主导产业,甚至还不成其为产业。那时,人们虽然也在屋前屋后栽上一株两株,但除了用于自家消费,剩余的挎篮挑筐,送到集镇上换回几个零钱。山村千篇一律,人们循规蹈矩,在祖先留下的土地上年复一年地重复着先辈传授的生存技能,日复一日地恪守着先人留下的薄薄基业。成片的稻田,夏日绿浪翻滚,秋来一片金黄,即便是种不了水稻的土地也蔬菜成畦,瓜果成行,参差不齐的竹篱笆上菜花争艳。那种景象,依然是在“以粮为纲”的前提下,掺杂的一些多种经营,尽管不失田园风光与乡村意趣的纯朴,但也总让人想起简陋、落后、贫穷等一类辛酸词汇,想起穷山恶水与穷乡僻壤的种种境况。而在十多年过去之后的今,当我再一次走近大松坡时,尽管青山依旧,溪水如故,但大松坡却已经不再是十多年前的大松坡了,让柴烟熏得腊乎乎的老式木屋已所剩无几,有模有样的小楼靓宅,雨后春笋般的层出不穷,亭亭玉立,装点着一方青山绿水,装点着大松坡眼下的风光岁月,真让人有“玄都观里桃千树,都是刘郎去后栽”的一怀感慨。

有道是风是秋风爽,秋到水自蓝。走进大松坡,目之所及,网状形的葡萄架铺天盖地,如同一块块巨大的绿色地毯,覆盖着环绕盆地四周的坡坡岭岭,覆盖着大松坡下那块阡陌纵横的田园盆地,覆盖着整个大松坡村。在这块土地上风光了几千年的水稻,也许已经完成了它的历史使命,悄然地淡出了田园的大舞台,任由纵横交错的葡萄架支撑起大松另外一片乡村的新天地,目睹葡萄的藤蔓枝条编织出大松坡另外一道乡村的好风景。

“湘珍珠”葡萄的大面积栽培,改变了大松坡人千年不变的耕作方式和传统单一的产业结构,刷新了大松坡千年不变或变化甚微的旧时面貌。据相关介绍,“湘珍珠”刺葡萄亩产量达 5000 斤以上,一亩土地生产的葡萄扣除生产成本,纯收入少在 10000 多元,多达 30000 来元。而刺葡萄原本就是野生植物,即便是人工栽培,顽强的野生基因仍然维系着它强大的生存活力,不管是平地丘陵,高山斜坡,或是屋前屋后,路旁道边,哪怕只有一寸土地,也照样的枝壮叶茂,藤蔓舒展,这就极大地提高了土地的利用率,既增产,更增收。400 来户人家 2000 多人口的大松坡村,葡萄栽培面积 3200 多亩,其中 1000 多亩已进入挂果期,仅这一项,人均年收入就已突破万元。事实印证了调整农村产业结构,既是农民脱贫致富的有效途径,也是建设社会主义新农村的重要内容。而今在大松坡村,没有种葡萄的人家已几乎没有。时光倒回二十年,“万元户”曾经是一个时代的热门话题和农村富裕的唯一象征,让世世代代种田耕地的庄稼人,羡慕不已,向往不已。在享有改革开放之后农村题材经典之作的电视连续剧《篱笆•女人•狗》里,葛茂源老汉拿着一万元钞票一一分给儿女们的面画,成为那个年代农村人最风光的梦,让无数人为之激动不已,甚至梦寐以求。几度春风秋雨,转眼今非昔比,一家人一万元的年收入已不足挂齿了。一串乌黑甜美的刺葡萄,让一直“人比黄花瘦”的山村富了起来,美了起来,变得令人耳目一新。

秋天的阳光,别样的金碧辉煌,照耀着舞水河两岸的青山绿岭与田园村庄,照耀着葡萄架覆盖下的整个大松坡。一条长长的葡萄走廊由东向西,把大松坡下的这块田园盆地一分为二。许多人都去过新疆,游览过名扬天下的吐鲁番葡萄沟。诚然,吐鲁番名不虚传,葡萄名副其实,维吾尔小伙的热瓦甫弹得热情奔放,维吾尔姑娘的舞蹈跳得柔姿曼妙,那情,那景,那葡萄,常让人有醉不思归之感。但是,吐鲁番毕竟处在火焰山下,虽然葡萄甜得沁人心脾,可对于生长在南方的人们,就难免有美中不足之叹了,因为粗犷的高原风光少了几许与甜美的葡萄、与甜美的维吾尔姑娘相得益彰的清秀与柔美。那帅帅的维吾尔小伙,那水灵灵的阿瓦古丽,那水灵灵的葡萄,若是放在山明水秀的内地南方,那将该是一道怎样的风景呀!如今,这已成为事实,不在天边,近在咫尺。

大松坡,中国南方的葡萄沟。

作者简介:张家和,男,中国散文学会会员,湖南省作协、散文学会会员。现为《雪峰文化执行主编》。怀化市作协名誉主席,是颇有成就的散文作家,先后出版了《流水年华》和《远去的回声》两部五十多万字的散文集。

“中国南方葡萄沟”骑行记

●杨捷灵

临近中秋,笔者一行数十人相约骑车去位于中方县桐木镇大松坡村的“南方葡萄沟”,去品味“湘珍珠”刺葡萄的甜美,去体会“蒲海”景区的浪漫。

从怀化市区出发,骑车沿怀黔公路出城往南,不足 10 公里就闯进了被郁郁葱葱山水园林温情拥抱着的中方县生态城。由迎松路进入南湖路,在城市的中央驻足,你会发现中方这座城市的繁华只是山水的点缀,山水园林才是中方这座城市的灵魂。

沿着舞水旁边的滨江路继续南行,对岸的荆坪古村停滞了时间,河边的优雅风车诉说着纯净……

一路的大美风景让人忘却了还置身于城市之中。

中方新城早已与山水融为一体。

从中方县城最南端的时代路骑离城市,重新回到怀黔公路,过牌楼镇后,公路两旁葱翠的树木将这宽阔的国道生生变成了惬意的“林荫小道”,让骑车远行变得舒适,变得悠然。在孔木湾转入包茂高速互通,骑过旅游风情小镇。

桐木,过舞水,上山坳,一座由“世界杂交水稻之父”袁隆平院士题名的“中国南方葡萄沟”的碑石巍然伫立。

站在碑石旁,举目望去,位于雪峰山下、舞水河畔的大松坡村尽收眼底,青山绿水,生机盎然,俨然一幅人杰地灵、自然和谐的美丽画卷。正是这得天独厚的自然条件孕育出了纯中国血统的野生刺葡萄,因枝条长刺、主产湘西、形似珍珠被人们称为“湘珍珠”刺葡萄。如今,历经400 多年的驯化种植,在大松坡村,碧叶连天的刺葡萄园覆盖了整个山谷,晶莹欲滴的“湘珍珠”让每一个游人唾津暗溢。2013 年7 月“湘珍珠”刺葡萄获批国家地理标志产品保护,大松坡村更被袁隆平院士誉为“中国南方葡萄沟”,并欣然题名。

欣赏着如画景色,骑行近一个小时的劳累立即一扫而光,再也无法克制心中的兴奋,冲下山坳,在葡萄沟里奋力展开了自行车竞赛,你追我逐,互不相让,尽情享受着“南方葡萄沟”里的清爽空气,但一不留神竟错过了的路口,骑到了“高家庄葡萄园”。热情的“高家庄葡萄园”的主人高昌祥告诉我们,再往前走 100 米,有一条观光长廊横穿葡萄沟,走过长廊即可重新进入前往“蒲海”的路。

果然,不到 100 米的地方,一座青色亭阁隐藏在茂盛的葡萄藤丛中,连接着一条长长的走廊,一直延伸出去,融进了整个葡萄园、整个葡萄沟,幽静的见不到尽头,唯有两旁的葡萄藤、葡萄叶和葡萄果在热情招手。

步入长廊,笔者一行都情不自禁地下了车,在长廊里、在葡萄下,推车缓行,享受着这纯净自然的悠然时光。也不知道过了多少时间,终于走出了长廊,回到了崭新的油路上,却还是置身于葱翠的葡萄藤下,重新上车,又骑行了一段才终于钻出了葡萄园。

回首望去,是一片望不到尽头的“葡萄海洋”,风吹碧浪,美不胜收,难道就是口口相传的“蒲海”?可明明是葡萄的海洋,为什么叫“蒲海”?拉住一位挑着满满一担葡萄的老乡询问,老乡说,蒲海景区还在里面,这里只算是蒲海一角,至于为什么叫“蒲海”到了里面就知道了。

看着故作神秘的老乡,也不便多问,一张张馋嘴却早已被老乡箩筐里的葡萄勾引得直流口水,忙问多少钱一斤。老乡说 3 块钱一斤。我们一听,这不和城里的价格一样吗?老乡笑呵呵地说,由于县里办刺葡萄节,全国各地的人都知道了我们的刺葡萄,价格一下就涨上去了,现在批发价都已经涨到 3 块钱一斤,我给你们的可是批发价。

笔者一行不服,拿着手机就搜索,不搜不知道,一搜才知道中方县还是被中国农学会葡萄分会授予的“中国刺葡萄之乡”,全县共种植了 4.15 万亩刺葡萄,每年产量达 8.2 万吨,2012 年产值突破 3.8 亿元,为果农直接增收近 1 亿元。仅桐木镇就有 2 万多亩,全镇 90%的农户种植刺葡萄,且主要销售地区还不是怀化本地,而是广西、贵州、重庆等周边省市,外省卖到了 10 多块钱一斤,还供不应求。

我们看的只吐舌头,也顾不得了,刚想秤个几十斤大快朵颐,老乡又说,既然你要进去“蒲海”,就去尝尝“百年老藤”的葡萄,那可是我们这最好的葡萄,还可以试一下农家乐的葡萄酒和农家菜。

笔者一行感叹着老乡的纯朴,硬生生收回了一双双馋眼,要把空空的肠胃留给最好的鲜果与美食。

告别老乡,转过几道弯,在一座高高的水坝上,“蒲海欢迎您”几个大字闯了眼帘。不禁欢呼“:蒲海”终于到了。

站立在水坝上,近看碧波荡漾,远眺山舞绿浪,那连接到山顶天际的葡萄园簇拥着一座座漂亮的农家院落,人与自然融为一体,仿若仙境。

这就是“蒲海”!我们忽然明白,“蒲海”或许并不是对某片湖水或某片葡园的称呼,而是这水天一色、山水相连、碧水绿浪与漫山遍野刺葡萄园自然相融的统称。但为什么叫“蒲海”而不是“葡海”呢?在水边的一座碑石上,笔者一行终于找到了答案:葡萄,中国古代曾叫“蒲陶”、“蒲萄”、“蒲姚”、“葡桃”等。“蒲”是中国对本土葡萄品种的特有称谓,“蒲”字代表中国古老的刺葡萄文化,因中方桐木镇刺葡萄种植规模成片,碧叶连天,一望无际,宛如葡萄的海洋,被人们称为“蒲海”,名称已经被当地人叫了一百多年。

笔者一行完全融入了这诗画一般的景色中,绕着新修的环湖公路骑行了五六圈才罢休,也为错过了中秋节前中方县组织的“环蒲海”山地自行车邀请赛而颇感遗憾。在这湖光山色中间追逐竞赛本就是一件美妙之事,大家相约,明年中方若再举办“环蒲海”自行车赛,一定抱团参加。

大家把车都停在水边的阁楼旁,阁楼内既然围护着一座清泉溢溢的古井。正在取水的村民说,这可是一口百年老井,老井养活了这一方人,也养活了一株“百年老藤”,老藤的根一直从山上延伸到了这里。村民长年喝这里的水,沾着老藤的仙气,很少患感冒发烧等小毛病。听村民们说得这么神,我们也赶快抢了几捧井水来喝,希望健康长寿。听多了村民口中的“百年老藤”,我们越发好奇,决定去一探究竟。在百年老井的对面,一排木头走廊把我们引向了半山腰的“百年老藤”农家乐。如今“,葡萄架下的农家乐”已经成为当地群众争相发展的新兴产业,中方县旅游局还专门挂牌扶持了 8 家生态农家乐,准备大力发展葡萄旅游,实现葡萄产业的多元化。

就在农家乐的院子里,我们终于见到了神奇“百年老藤”。只见一株粗壮的葡萄藤主干撑起了宽广的枝条,将整个农家院落都覆盖在树荫之下,饱满的果实挂满枝头,粒粒晶莹剔透、鲜美诱人。在“百年老藤”旁边还立了一块碑石,是袁隆平院士题名的“百年老藤”。我们没想到在小小的大松坡村,“世界杂交水稻之父”竟然两次题名,足见其对“湘珍珠”刺葡萄是异常青睐的。

坐进“百年老藤”农家乐,就在老藤下摆上一张八仙桌,热情的老板娘抬手直接从院落里的“百年老藤”里剪摘下一串串晶亮的葡萄放进桌上的盘子。早已被沿路的葡萄勾引地的口水横流的我们,也顾不得什么形象,放开了大吃。黑亮的葡萄一入口,果然柔滑爽口、甘甜清香,这是鲜果的味道,更是时光的味道。

老板娘边摘边介绍说,这株“百年老藤”树龄超过 120年,覆盖面积达414.66 平方米,地径22.5 厘米,最长枝条长度长23.4 米,2013 年8 月被上海大世界基尼斯总部认定为“最大的刺葡萄藤”。在法国波尔多地区认为40 年的葡萄藤就属于老藤了,而且当葡萄藤过了20 年以后,产量便会开始减少,而这株百年老藤的年产量仍能达到3000 公斤。

我们一听,一边佩服老板娘的博学多才,一边咂咂称奇“,百年老藤”果然是葡萄藤中的“葡萄藤王”。

还没有从葡萄鲜果的美味中清醒,热情的老板娘又弄好了饭菜,还拿出了一壶自酿的葡萄酒。坐在这“百年老藤”下,喝着美艳如诗的葡萄美酒,吃着纯净自然的农家菜肴,眺望整个“蒲海”美景,轻风带着清香温柔拂过,酒不醉人自醉,笔者一行悄然间就被这回归自然的意境“灌醉”了。

“中国南方葡萄沟”果然不虚此名,浪漫“蒲海”游果然不虚此行。

(作者系中方县作家协会副主席)

桐木葡萄

捧起雪峰山,吻你

吻你,

红太阳似的乳头

去沅水绿叶间,读你

读你,

如珠似玉的身子

桐木乡野的葡萄

每一颗

都是醉人的星星

——选自谢亭亭诗集《湘西,念念有词》

作者简介:谢亭亭,女,湖南省中方县人,硕士研究生,新建中学教师;新生代女诗人,系湖南省作家协会会员、湖南省诗歌学会理事、中方县作家协会副主席。诗作见于《十月》《诗潮》《中国诗歌》《湖南文学》《诗歌世界》《湖南日报》《天津诗人》等报刊,入选《中国诗歌排行榜》《湖南诗歌年选》《读首好诗,再和孩子说晚安》等选本,著有诗集《湘西,念念有词》。

责编:杨丽群

来源:中方县融媒体中心

- 胡杰主持召开中方镇、桐木镇全域土地整治项目专题调度会议

- 胡杰现场督导调研省委巡视反馈问题整改、安全生产、生态环保工作

- 周华特在桐木镇督导检查安全生产、春耕生产等工作

- 周华特在铁坡镇、蒿吉坪瑶族乡督导检查安全生产、生态环保、春耕生产等工作

- 周华特实地调研重点项目建设工作

- 周华特主持召开县政府党组班子2025年度民主生活会征求意见座谈会

- 周华特主持召开县政府党组班子2025年度民主生活会会前学习暨县政府党组理论学习中心组2026年第一次集体学习

- 中方县新兴领域学习贯彻党的二十届四中全会精神暨党支部书记提升履职能力专题培训班开班

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

习近平总书记关切事|好家风薪火传

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

习近平向2026年“中非人文交流年”开幕式致贺信

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

为中国式现代化建设贡献更大力量——习近平总书记重要指示激励中央企业砥砺前行、奋发有为

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

学习进行时|习近平总书记指引推动海南自贸港建设的故事

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

时政微观察丨为亚太和世界经济发展注入新动力

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

深刻揭示新时代发展规律——习近平经济思想引领新时代经济工作述评之二

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

全球妇女峰会主席声明(全文)

-

!/ignore-error/1&pid=1195694 )

《求是》杂志发表习近平总书记重要文章《纵深推进全国统一大市场建设》

!/ignore-error/1&pid=53300210)

!/ignore-error/1&pid=16163748)